10月6日、栄南小学校で栄東地区などの住民120名が参加して、実践的な避難所運営訓練が開催されました。これは、北海道胆振東部地震の教訓を生かし、万一の大災害時に住民が自ら避難所を開き、運営できるようにと栄東連合町内会防火防犯部(中谷暁生・部長)が毎年、企画実施しているものです。

今回が、栄町小、栄小に引き続き3回目です。栄東地区は、37町内会が4つの分区に区分されていますが、毎年、避難所を設営する分区を変え、栄南小は、第2分区が担当します。分区の42名の単位町内会役員、連町役員が集合し、大災害で市の職員が参集できないことを想定し、避難所を設置するところから開始です。

42名は、受付班、避難スペース班、備蓄物資班(給食班兼務)の3つに分かれ、1時間もたたないうちに準備完了です。1時間後には、第1,3、4分区や丘珠地区の町内会のみなさんが避難し、迅速に受付、体育館の避難スペースを割り振ります。被災当初は、スペースに仕切りもなく、冷たい床の上で避難生活を送ることになります。こうした環境の中で、それぞれの家庭での備蓄などの大切さを実感してもらいます。

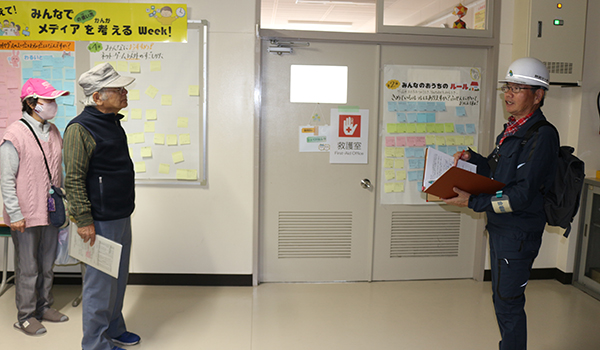

避難スペースを体験した後は2つのグループで避難所を見学します。1つのグループは、体育館で備蓄物資の重さや毛布、寝袋に実施に触れてもらい、備蓄物資などの説明を聞ききました。もう一つのグループは、学校のトイレの状況、高齢者や障がいのある方、妊婦や授乳中の方の避難スペース、採暖室、救護室、発熱者用の部屋などを見学、避難生活をイメージしてもらいます。次に、2つのグループが入れ替わって同様の流れで体験します。

最後は、東消防署栄出張所の中島係長から東日本大震災の支援で経験した避難生活の大変さ、準備すべき事項のお話や講評ののち、外の栄緑緑地に向かいます。ここでは、水道局の北部配水管理課の伊藤係長から緑地の地下にある緊急貯水槽の説明を聞き、10名ぐらいの方々が実際に給水を受けました。参加者からは、「緑地の下に1人3ℓとして3日間、1万人分貯水槽があるんですね。知りませんでした。でも、この地区の人口を考えれば全く足りません。自宅での備蓄も大切ですね」と話されていました。

短時間のシミュレーション訓練ですが、こうした積み重ねが万一の災害時にも、自分事として安全を守る行動につながってくれることでしょう。参加のみなさん、大変お疲れさまでした。